Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Elternsein & Geburt

Die Geburt einer Familie

„Haben Sie Ihr Kind aus Afrika geklaut?“ Eine Adoptionsgeschichte.

von Stefanie Ehre - 26.08.2020

Audioartikel

Diesen Text gibt es auch als Audio-Artikel. Zum Hören ans Ende des Artikels scrollen.

Verliebt, verlobt, verheiratet, vier Kinder und ein Haus – so sah er aus, mein Plan vom Glück, und dann schlug das Schicksal mit voller Wucht zu. Mein Mann hatte Krebs und plötzlich war nichts mehr, wie es war. Das Gute vorweg: Mein Mann überlebte die Krankheit und nach einer Zeit fingen wir ganz langsam wieder an, über unseren Familientraum zu sprechen. Es wurde ganz schnell zum Albtraum, denn wir bekamen von vielen Ärzten gesagt, dass die Chance, ein Kind zu bekommen, gegen null Prozent ging. Unsere einzige Möglichkeit war es, alles auszuprobieren, was die moderne Kinderwunschmedizin parat hatte. Wir probierten es einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal.

Wir waren am Ende. Seelisch, körperlich und finanziell. Plötzlich brachte mein Mann das Thema Adoption ins Spiel. Wir sind doch nicht Brad Pitt und Angelina Jolie, dachte ich damals. Und doch ließ mich der Gedanke nicht los. Es war ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer und in einer schlaflosen Nacht habe ich mir alle Bücher zum Thema Adoption bestellt, die ich nur finden konnte. Eines der Bücher hat mich besonders berührt: „Wunderkinder: wie wir doch noch eine Familie wurden“ von Björn und Mirja Wagner. Ich habe dieses Buch geradezu verschlungen. Es gab mir so viel Kraft, Mut und Hoffnung. Endlich war da wieder dieses Gefühl: „Wir schaffen das!“

Ein paar Tage später flogen wir in den Urlaub und mit etwas Abstand verfestigte sich unsere Entscheidung – wir wollten ein Kind adoptieren.

Zurück in Hamburg meldeten wir uns gleich beim Jugendamt. Wir ließen uns alles erklären und besuchten einen verpflichtenden Informationsnachmittag. Dann begann die eigentliche Prüfung. Wir mussten unfassbar viele Formulare ausfüllen und fühlten uns zwischendurch wie gläserne Menschen. Am meisten hat uns jedoch ein Formular bewegt, auf dem man ankreuzen musste, welche Eigenschaften das zukünftige Kind haben sollte. Altersspanne, Einzelkind, Geschwister, Zwillinge, Hautfarbe, Erkrankungen, Behinderungen.

„Welche Geschichte konnten wir als Paar und als Familie tragen?“ -

Gefragt wurde auch, ob wir mit Vergewaltigung, Missbrauch, Drogen, Schizophrenie umgehen konnten. Alle Eventualitäten wurden abgeklärt und mein Mann und ich führten viele intensive Gespräche. Als wir alles ausgefüllt hatten, reichten wir die Unterlagen beim Jugendamt ein und wurden zu mehreren persönlichen Gesprächen eingeladen, auch ein Hausbesuch fand bei uns statt. Der Prozess dauerte ungefähr ein Jahr.

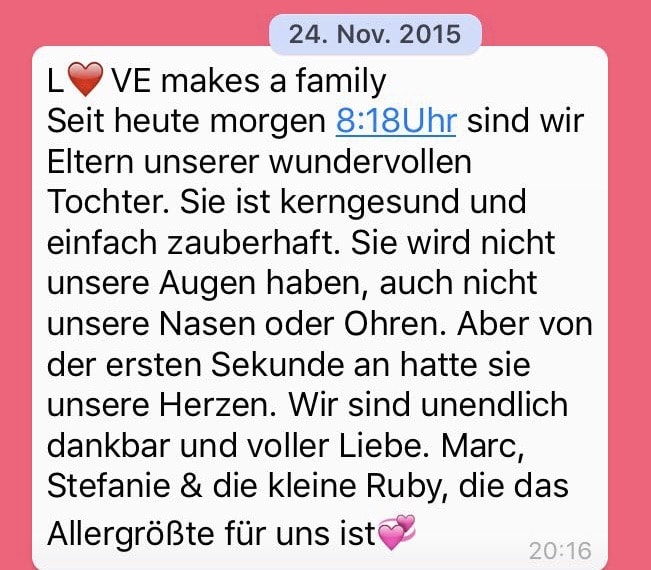

Am 18. November 2015 kam ich dann von der Arbeit nach Hause und irgendetwas war anders. Mein Mann saß auf der Bettkante und sagte: „Da hat heute jemand vom Jugendamt angerufen. Es möchte uns jemand kennenlernen.“ Wir versuchten ruhig zu bleiben.

„Werden wir jetzt eine Familie?“ -

Als wir beim Jugendamt saßen, war die Spannung kaum auszuhalten, geschlafen hatten wir auch nicht wirklich. Irgendwann, gefühlt nach Stunden, sagte die Frau vom Jugendamt, dass in naher Zukunft ein Kind geboren werden würde, unser Kind. Sie erzählte uns die Geschichte von Ruby und ihrer Bauchmutter. Den Begriff Bauchmutter habe ich auf einem Adoptionsseminar gelernt. Ich mochte ihn von Anfang an sehr, weil ich ihn so respektvoll und wertschätzend finde und wir endlich einen Begriff hatten, mit dem wir über die Frauen sprechen konnten, die unsere Kinder gesund zur Welt gebracht haben.

Wir hatten außerdem vorher erfahren, dass Ruby afrikanische Wurzeln hat, in einem Krankenhaus in unserer Umgebung geboren werden würde und die Bauchmutter unser Kind Nilou genannt hatte. Ich schaute mir im Internet die Bedeutung an: Himmel. Ein Geschenk des Himmels. Wir gaben ihr später zusätzlich den Namen Ruby, Ruby Nilou. In Gedanken sprach ich schon mit ihr und sagte ihr immer wieder, wie sehr wir uns auf sie freuten. Aber da war auch Angst. Was ist, wenn die Bauchmutter es sich im letzten Moment anders überlegen würde?

Irgendwann war klar, was die Frau vom Jugendamt mit naher Zukunft gemeint hatte: Der Geburtstermin war am folgenden Dienstag. Wir sollten nichts organisieren, da es immer noch anders hätte kommen können. Aber wir machten es trotzdem. Es fühlte sich richtig und gleichzeitig verboten an. Wir schauten uns Kinderwagen an. Acht Wochen Lieferzeit. Die Zeit hatten wir nicht. Denn wir würden ja schon nächste Woche Eltern werden. Wir glaubten daran. Es war ein Wechselbad der Gefühle.

Außerdem musste ich meine Chefin anrufen. Wie würde ich es ihr erklären? Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich Dienstag eventuell Mutter werden würde. Oder doch? Wir hatten nie offen über das Thema Adoption gesprochen. Zu groß war unsere Angst, dass unser Weg nicht zum Ziel führen würde. Eine Stunde später stand ich vor ihr und konnte vor Tränen nichts sagen. Irgendwann kamen die Worte wieder, wir weinten beide – vor Freude. Ich war ab dem Folgetag freigestellt.

Und dann klingelte das Telefon endlich. Wir sollten so schnell wie möglich ins naheliegende Krankenhaus kommen. Eine Hebamme nahm uns in Empfang und führte uns ins Büro. Da war sie, unsere Tochter. Winzig, ganz klein und wunderschön.

Wir waren einfach nur glücklich und lebten unseren Traum. Das erste Jahr nannte sich Adoptionspflegejahr. Es hätte es jederzeit zur Rückführung kommen können. Der Gedanke daran war die Hölle, aber wir mussten das Risiko eingehen und verdrängten ihn. Ein anderer Aspekt, der uns übel aufstieß, war, dass uns immer häufiger Fremde ansprachen und anstarrten. Nie zuvor gesehene Personen wollten Fotos machen und stellten Fragen oder gaben einfach Kommentare ab, denn Ruby ist Schwarz.

Als Ruby drei Jahre alt wurde, wünschten wir uns noch mehr Leben in der Bude. Geschwisterliebe. Also stellten wir einen zweiten Antrag. Ruby wuchs zu diesem Zeitpunkt als einziges Schwarzes Kind in unserer Familie auf. Uns war es sehr wichtig, dass sie sich mit ihrem Geschwisterchen optisch identifizieren kann. Unsere zweite Tochter Malia ist nun sechs Monate alt. Rubys und Malias Lebensgeschichten sind sehr ähnlich, ebenso wie ihre Wurzeln. Ich bin überzeugt davon, dass beide Kinder später davon profitieren und sich gegenseitig stützen und Kraft geben können.

Ich realisierte langsam, dass es etwas gab, das wir in dem ganzen Prozess völlig unterschätzt hatten: das Thema Rassismus.

Wir gingen durch das Tal der Tränen. Auf dem Spielplatz wurden wir eines Tages von einer fremden Frau gefragt, ob wir unser Kind aus Afrika geklaut hätten. Stille. Entsetzen. Hilflosigkeit. Sprachlosigkeit. Ich war wie gelähmt. Eine Situation, wie ich sie seitdem oft erlebt habe. Ruby war im Winter geboren. Durch den Schneeanzug und durch die Mütze hatte man nicht viel von ihr gesehen, im Frühjahr häuften sich die Kommentare. Wir mussten als Eltern Schwarzer Kinder auf die harte Tour lernen, was Rassismus wirklich bedeutet. Auch wir hatten nämlich ähnlich wie Steffi jahrelang im Happyland gelebt.

Es war ein Rassismus, den wir nicht selbst am eigenen Körper erlebten, wohl aber bei unseren Kindern. Jetzt mussten wir schnell lernen, wie wir sie vor ihm beschützen können. Ein unangenehmes Gefühl begleitete uns das gesamte erste Jahr mit Ruby. Es gab von allen Seiten Blicke, übergriffige Fragen zur Hautfarbe unseres Kindes und fremde Menschen fassten sie permanent ungefragt an. Auch mein Umfeld nahm meine Sorgen nicht ernst und ich bekam immer wieder zu hören: „Ach, die meinen das doch nicht so.“

„Alles, was ich wollte, war, unser Kind zu beschützen. “ -

Schnell war klar, dass das unmöglich ist. Was wir aber tun können, ist, unsere Kinder zu starken, selbstbewussten Menschen zu erziehen, die sich wehren können. Schließlich müssen sie in Zukunft nicht nur damit umgehen können, dass sie eine andere Hautfarbe haben als die meisten Kinder und Erwachsenen in ihrem Umfeld, sondern auch damit, dass sie adoptiert worden sind.

Damit wir als weiße Eltern alle passenden Werkzeuge gegen Rassismus parat haben, besuchen wir regelmäßig die Gruppe für „Familien mit verschiedenen Hautfarben“. Der Austausch dort ist sehr wichtig und ich lerne dort auch, wie ich meine Ressourcen richtig einteilen kann. Jede Mutter kennt das Gefühl: Man möchte seine Kinder behüten, doch man muss auch lernen, welcher Kampf sich zu kämpfen lohnt. Das heißt, ich gebe mich nicht jeder Äußerung hin und lasse auch nicht jede Bemerkung an uns heran. Der Austausch von Erlebtem und das gemeinsame Lernen mit anderen waren und sind enorm wichtig für uns. Außerdem wird uns in der Gruppe gezeigt, wie wir mit kleinen Aktionen mehr positive Erlebnisse in das Leben unserer Kinder bringen können. Wir haben zum Beispiel die komplette Kita mit „Hautfarben-Buntstiften – so bunt ist Deutschland“ ausgestattet. Das brachte enorm viel Normalität in unser Familienbild und unsere Tochter kann unsere Familie jetzt so malen, wie wir eben aussehen. Auch unser Umfeld ist heute viel diverser als früher, das hat uns und unseren Töchtern sehr geholfen.

Wir reden als Familie ganz bewusst über das Thema Rassismus, denn wir sind es ja, die ihn erleben. Ich möchte unseren Töchtern unbedingt meine Sprachlosigkeit vom Anfang ersparen. Unsere Kinder lernen von uns, warum man das „N...“-Wort nicht benutzt und dass es auch bei Pippi Langstrumpf nicht okay ist. Wir leben unseren Kindern vor, dass es wichtig ist, für sich selbst und andere einzustehen.

„Ich habe in den letzten vier Jahren mehr über Rassismus gelernt als in meiner ganzen Schulzeit.“ -

Auch das Thema Adoption ist selbstverständlich immer präsent, denn es ist Teil unserer Familie. Ruby und Malia wachsen mit ihrer persönlichen Geschichte auf, kindgerecht, altersgerecht. Unsere fünfjährige Tochter weiß ganz genau, dass sie nicht in meinem Bauch war, sondern bei ihrer Bauchmutter. Die konnte sich leider nicht um sie kümmern und deshalb hat sie eine neue Mama und einen Papa für sie ausgesucht.

Wir möchten, dass unsere Kinder in Zukunft die richtigen Worte finden werden. Ganz egal, ob jemand eine Bemerkung zu ihrer Hautfarbe macht oder dazu, dass sie adoptiert sind. Auch wenn wir verletzende Kommentare nicht für immer aus unserem Leben verbannen können, können wir doch Schritt für Schritt lernen, zu reagieren und mit ihnen umzugehen. Das klappt sogar schon bei meiner vierjährigen Tochter.

Vor ein paar Wochen waren wir mit Freunden verabredet. Die Kinder spielten, es war ein schöner Tag. Mein Baby war im Tragetuch und ich stand unmittelbar neben meiner Tochter und ihrer Freundin, die ebenfalls Schwarz ist, als sie von einer wildfremden Frau angesprochen wurden. „Na, ihr seid doch bestimmt Schwestern?“ Stille. Und dann passierte Folgendes: Unsere Mädchen schauten sich an und kicherten. Sie erklärten der Frau nun ausführlich ihre Familienverhältnisse und endeten mit den Worten: „Wir haben die gleichen Haare. Wir haben die gleichen Augen. Wir haben die gleiche Hautfarbe. Wir sind keine Schwestern, aber sind wir nicht wunderschön?“ Die Frau antwortete nicht, sie drehte sich um, schüttelte den Kopf und ging.

Mein Herz zersprang fast vor Stolz und ich spürte eine tiefe Erleichterung. Mein kleines großes Mädchen. Ich wusste in diesem Moment, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login