Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Gefühle & Gedanken

Schweres Herz

Trauer um eine geliebte Person oder die Lage der Welt wirkt in vielen von uns. Alexa über ein Gefühl unserer Zeit und wie man sich ihm nähert.

von Alexa von Heyden - 01.11.2023

Die Audiodatei gibt es hier als Download.

Triggerwarnung: Tod, Trauer, Krieg, Suizid

Eine der schönsten Liebeserklärungen, die ich je gehört habe, war die eines Schulkameraden an meine Schwester. Er sagte: „Ich war so verliebt in sie und ihre Traurigkeit.“ Ich finde seine Liebeserklärung aber erst im Nachhinein schön. Früher habe ich es furchtbar gefunden, was er gesagt hat. Man verliebt sich doch nicht in jemanden, der traurig ist, oder? Für mich war Trauer lange ein Makel.

Inzwischen habe ich verstanden, dass sie eines der allumfassenden Gefühle ist, das wir in unserer Existenz erleben. Trauer ist überwältigend, weil sie viele Emotionen vereint: Ohnmacht, Verzweiflung, Wut, innere Leere – um nur einige zu nennen. Nach dieser Aufzählung sollte klar sein, welchen Kraftakt es bedeutet, diese Macht an Gefühlen zu unterdrücken – und dass es Stärke braucht, um sie zuzulassen. Aber genau das versucht die moderne Gesellschaft zu verhindern: Sie erzählt uns, Gefühle zu zeigen, besonders Trauer, sei eine Schwäche. Wir wollen good vibes only und predigen uns und anderen, selbst in der allergrößten Kacke das Gute zu sehen, so als könnten wir uns mit dem richtigen Spruch gegen alles Traurige, was uns und der Welt passiert, schützen.

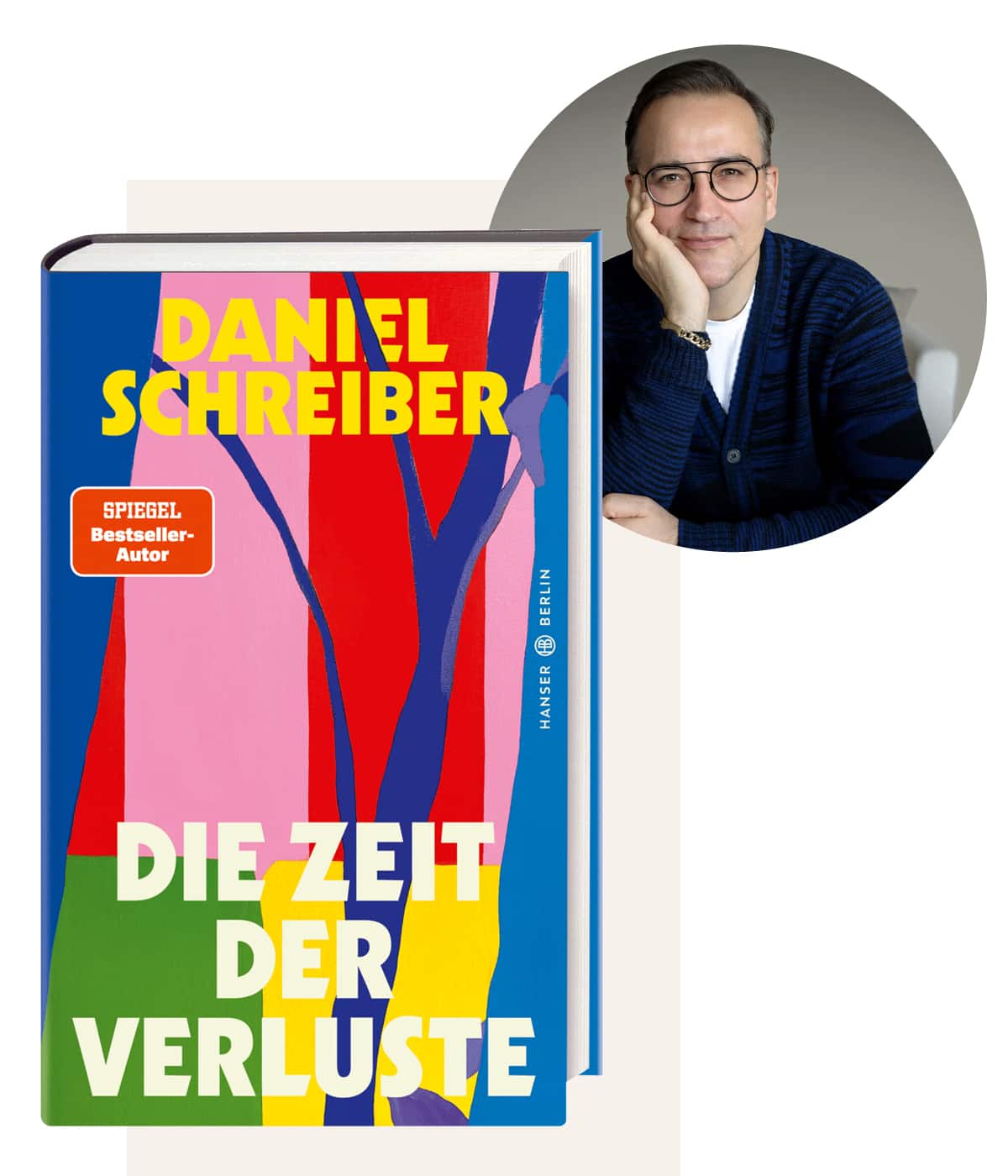

Toxische Positivität nennt man das, die vielleicht gut gemeint ist, aber oft das Gegenteil bewirkt. Wir kappen damit den Draht zu uns selbst, werden weniger emphatisch gegenüber unseren eigenen und den Gefühlen anderer. „Unsere heutige Zeit ist beseelt vom Glauben, dass man alles rückgängig machen, alles verbessern oder zumindest als Ausgangspunkt nutzen könne, um wieder neu anzufangen“, schreibt Daniel Schreiber. Anders gesagt: Die Dinge werden unter den Teppich gekehrt, damit wir weiter funktionieren. Trauer passt nicht in das durchorganisierte moderne Leben, denn sie bedeutet Ablenkung. Mehr noch:

„„Trauer heißt, sich das Herz brechen zu lassen, auch wenn uns all unsere Instinkte genau davon abhalten“,“ -

so Daniel Schreiber in seinem neuen Buch „Die Zeit der Verluste“ (Hanser Berlin), das am 20. November 2023 erscheint.

Es ist ein Buch, das zur richtigen Zeit kommt. Denn wir alle erleben früher oder später den Verlust von Familienmitgliedern, Freund*innen, Kolleg*innen, geliebten Tieren, Lebensträumen, Beziehungen oder Freundschaften. Aber da ist noch mehr, um das wir trauern: Wir leben in einer Ära, in der uns mehr und mehr das Gefühl von Sicherheit verloren geht. Die Nachrichten im Fernsehen oder sozialen Medien zeigen uns: Nach Jahrhunderten des Fortschritts kommen harte Zeiten auf uns zu – und das trifft auch für unseren bequemen Platz in Mitteleuropa zu.

Die Welt, wie wir sie einst kannten und deren Zustand wir für selbstverständlich genommen haben, verändert sich. Daniel Schreiber erzählt in seinem Buch nicht nur einfühlsam, wie er den Tod seines Vaters erlebte, sondern benennt eine „Chronologie unserer kollektiven Verluste“, die für ihn mit dem 11. September 2001 in New York und den ihnen folgenden US-amerikanischen Angriffskriegen in Afghanistan und im Irak begonnen hat. Es folgten u. a. die Bankenkrise, Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, Russlands Krieg gegen die Ukraine, Energiekrise, Inflation, Hochwasser- und Erdbeben-Katastrophen und jüngst der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierende Bodenoffensive in Gaza, die auf beiden Seiten unzählige Leben kostet. Gleichzeitig sehen wir mit Entsetzen, wie rechtsextremer Hass in unserer Gesellschaft wächst, das Gesundheits- und Bildungssystem kollabiert und der Klimawandel unaufhaltsam voranschreitet.

Die Welt geht unter die Haut. Auf die immer krassere Unberechenbarkeit reagieren viele zunächst mit Abwehr und sagen: „Ich kann das nicht sehen!“, oder „Es zieht mich zu sehr runter.“ Das ist okay, denn jede*r darf einen eigenen Weg im Umgang mit Verlust und Trauer wählen, denn je nach Größe des Ereignisses können eigene Traumata geweckt werden.

Aber Daniel Schreiber appelliert daran, dass wir irgendwann trauern müssen, um weiterleben zu können. Und zwar sowohl um das vermeintlich Kleine und das vermeintlich Große, den privaten Alltag und die Weltgeschichte.

„„Gegen Trauer kann man nur wenig ausrichten. Man kann nicht vor ihr weglaufen.“ -

Auch wenn man es versucht, gelingt es nie, sie ausreichend mit Essen, Sport, Medikamenten oder anderen Substanzen zu betäuben. Sie lässt sich auch nie komplett verdrängen, selbst wenn man unter dem Aufgebot aller Kräfte daran arbeitet.“

Er selbst hat kurz vor einer Lesung erfahren, dass sein Vater gestorben war, in einem Moment, in dem er in seiner Rolle als Schriftsteller auf einer Bühne performen musste. „Mein Vater war schon lange krank gewesen. Dennoch hatte ich auf irrationale Weise an der Idee festgehalten, dass dieser Moment nicht eintreten würde. Ich wollte nicht, dass man mir anmerkte, was geschehen war, ich absolvierte die Veranstaltung“, erzählt er.

An dieser Stelle im Buch bekam ich beim Lesen eine Gänsehaut, weil ich seine Schilderung gut nachvollziehen konnte: Trauer passt nicht in unser Leben. Sie reißt uns aus allem raus, was wir bis zu diesem Zeitpunkt dachten, ungeheuer wichtig sei: unser Job, ein Projekt, der nächste Urlaub oder der dunkelblaue Kaschmirpullover im Sale. In so einem Moment fliegt alles über den Haufen. Danach beginnt eine neue Zeitrechnung. Es gibt ein „Davor“ und ein „Danach“.

„Wenn ich ein Grundgefühl für die zurückliegende Zeit benennen müsste, dann das des Verlorenseins“, gesteht Daniel Schreiber. „Ich habe den Eindruck, in einer Welt zu leben, die mir bekannt vorkommt, die immer noch nach vielen der mir vertrauten Regeln funktioniert, aber dennoch durch eine andere, eine unheimliche Version ihrer selbst ersetzt wurde.“ Ich kenne diese unheimliche Version. Das erste Mal betrat ich sie, als mein Vater sich das Leben nahm. Meine Schwester stellte irgendwann fest: „Wir haben von klein auf gelernt, dass es etwas Dunkles in der Welt gibt.“

Über dieses Wissen verfügten aber scheinbar nur wir. In der Schule, im Fernsehen oder auf öffentlichen Plätzen waren Tod und Trauer selten ein Thema. Hätte es damals Bücher wie das von Daniel Schreiber gegeben, wäre ich vielleicht nicht so lange vor meiner Trauer geflohen. Das Gefühl einer kollektiven Trauer erlebte ich unbewusst zum ersten Mal, als Prinzessin Diana 1997 bei einem Unfall ums Leben kam. Zwei Milliarden Menschen schauten sich ihre Beerdigung im Fernsehen an und weinten – darunter auch ich. Ich weiß noch, dass ich nur auf Harry achtete, wie er hinter dem Sarg seiner Mutter herlief, und ich mich mit diesem kleinen Jungen verbunden fühlte.

Erst mit Mitte dreißig konnte ich mir eingestehen, dass ich nicht nur wütend auf meinen Vater war, sondern traurig, dass ich ihn nie richtig kennenlernen konnte.

„Die Trauer traf mich selbst so viele Jahre nach seinem Tod mit voller Wucht.“ -

Mithilfe einer Therapie, in der ich lernte, meiner Trauer Raum zu geben und meinem Vater für seinen Suizid zu vergeben, landete ich mit meinen Füßen wieder auf der Erde und begriff, dass sein Verlust ein Teil meiner Identität ist. Seitdem gehe ich offen mit dieser Geschichte um.

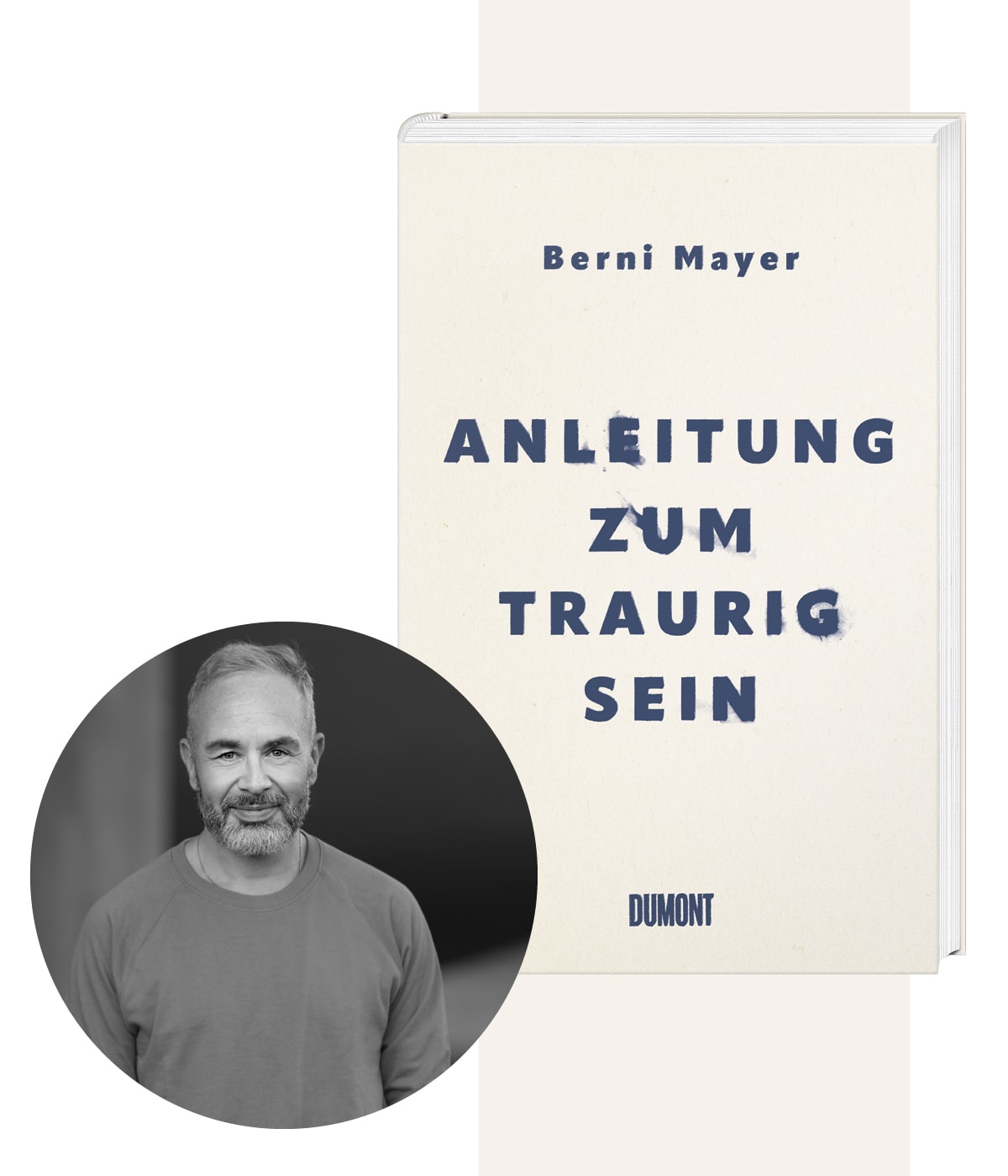

Dass der Bedarf nach Support und Austausch in Krisenzeiten wächst, zeigt nicht nur das Erscheinen von Daniel Schreibers Buch, sondern von mindestens zwei weiteren Titeln, die in den nächsten Monaten zu dem Thema auf den Markt kommen. Eines davon ist „Anleitung zum Traurigsein – Wie ich gelernt habe, mit der Trauer zu leben“ (DuMont, EVT 14. November 2023) von Berni Mayer. Der Autor hat erst seinen Sohn und dann seine Tochter verloren. Vincent kam tot auf die Welt. Olivia starb im Alter von vier Jahren an einem Gehirntumor. Ich war mir nicht sicher, ob ich als Mutter in der Lage sei, dieses Buch zu lesen, und das, obwohl ich ja einiges an Erfahrung mit Tod und Trauer habe. Schon nach den ersten Seiten habe ich fürchterlich geweint. Aber diese Tränen taten mir im Nachhinein unglaublich gut, denn die Lektüre war wie eine emotionale Waschmaschine, in der alles einmal kräftig eingeweicht und durchgeschleudert wurde.

Mayers Ziel seiner autobiographischen Trauerarbeit: aus der eigenen Trauer lernen, aber mit seinem Wissen um ihre Dimension auch anderen helfen. Und das tut er. Wer sich von seinem Buch allerdings eine Art Montageanleitung wie für ein Ikea-Regal erhofft – so einfach ist es nicht. Die Psychoanalyse geht sogar davon aus, dass existenzielle Trauer, also etwa der Verlust eines geliebten Menschen, nie wirklich bewältigt, abgeschlossen oder bearbeitet ist. Sie bleibt eine ständige Entwicklungsaufgabe, die aber letztlich den verlorenen Draht zu sich selbst wiederherstellen und den achtsamen Umgang mit anderen Menschen prägen kann.

Denn jede*r trauert anders. Ich erinnere mich, wie meine Mutter nach dem Tod meines Vaters tagelang im Bett lag oder an der Supermarktkasse einfach losheulte. Berni Mayer erklärt, dass das Gefühl der Trauer nicht nur durch Weinen sichtbar wird, sondern in alle Bereiche des Lebens sickert. „Die alltägliche Trauer ist tückischer, auf keinen Moment festlegbar, sie schleicht sich in alle Vorgänge und Gedanken.“ Trauer kann sich durch Streitlust, Engegefühl in der Brust, ein schwaches Immunsystem, Bluthochdruck, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Bauchschmerzen oder Müdigkeit zeigen.

„Manchmal frage ich mich, warum ich die ganze Zeit so müde bin“, schreibt der Satiriker Sebastian Hotz, bekannt unter seinem Pseudonym El Hotzo, in einem Post auf Instagram und verweist dann ebenfalls auf die bereits beschriebene Chronologie der Verluste.

„Die Müdigkeit ist vermutlich eines der häufigsten Trauersymptome dieser Zeit, das aber selten als solches wahrgenommen, sondern mit viel Kaffee runtergespült wird.“ -

Das Perverse am Weltgeschehen ist ja, dass wir funktionieren müssen, weil unser eigenes Leben parallel mit allen Höhen und Tiefen trotzdem weitergeht. Berni Mayer beschreibt es treffend als ein „Oszillieren zwischen Alltag und Ausnahmezustand, eine gleichzeitige Anwesenheit von Trauer und Klarkommen“.

Nachts, wenn die Gedanken eigentlich zur Ruhe kommen sollten, liege ich im Bett und schwanke auch hin und her: Bleibt das jetzt so? Was ist das für eine Welt, in der ich meine Tochter geboren habe? Was können wir Gutes für die Zukunft hoffen? Am nächsten Morgen stehe ich auf, putze meine Zähne und mache meiner Tochter ihr Frühstück. Wenn sie später in der Schule ist, rolle ich die Yogamatte aus und versuche mich selbst zu spüren. An vielen Tagen klappt das gut, an anderen nicht. Dann höre ich einen Song von Sam Smith, setze mich an den Esstisch und lasse die Tränen laufen.

Berni Mayer erzählt, wie auch er nach dem Tod seiner Tochter mehr in die Selbstfürsorge ging, also aktiv nach Dingen suchte, die ihm guttaten – ohne dabei seine Trauer zu verneinen. Er fuhr etwa stundenlang mit dem Rad durch Berlin, um „die Schönheit der Welt“ zu entdecken. Er ging tanzen, erlebte intensiven Sex mit seiner neuen Freundin (seine Frau und er trennten sich, bevor die kleine Tochter starb), legte sich einen Hamster zu, ließ sich tätowieren, lernte zu meditieren, verzichtete auf Alkohol und Fleisch und führte ein Trauertagebuch.

Noch etwas wurde wichtig für ihn: körperliche Berührungen. „Bevor ich Kinder hatte, war ich kein ‚Umarmungs-Mensch‘. Vor zehn Jahren wäre mir die Corona-Etikette eher entgegengekommen, doch mit der Zeit habe ich mich zu meinem eigenen Erstaunen zu jemandem entwickelt, der andere Menschen wirklich sehr gerne umarmt und sich sogar bereitwillig drücken lässt.“ In meiner Familie wurde sich schon immer viel gedrückt, aber in letzter Zeit stelle ich auch das Bedürfnis nach mehr körperlicher Nähe im Freundeskreis fest.

„Wir halten Händchen, umarmen uns länger, fester, inniger, so als wären wir kleine menschliche Ladestellen, die sich gegenseitig den Akku vollmachen.“ -

Dabei kann noch etwas helfen.

Im dritten Trauerbuch „BYE – Wir sprechen von Tod, Abschied und dem, was bleibt“ (Palomaa Publishing, EVT 7. März 2024), das ich in der Aufzählung nennen möchte, interviewen die Autorinnen Julia Felicitas Allmann und Laura Letschert todkranke Menschen, solche, die große Verluste erlebt haben, und jene, die professionellen Trost und Kraft spenden. Eine davon ist Dr. Sylvia Brathuhn, Lehrbeauftragte an der Universität Koblenz-Landau und Mitherausgeberin von „Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid und Trauer“ sowie Gründungsmitglied des Bundesverbandes Trauerbegleitung e. V. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem „Trauer und Selbstwerdung“ und „Wenn das Leben am Tod zerbricht“.

Im Interview erklärt Dr. Brathuhn, wie wichtig im Gespräch mit Trauernden das engagierte Zuhören ist. Sie zitiert eine Stelle aus Michael Endes Kinderbuch „Momo“, in dem ein kleines Mädchen mit einer Schildkröte unter dem Arm gegen eine Übermacht von Zeitdieben, die grauen Herren, kämpft. Im Buch heißt es:

„Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. (…) Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. (…) Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.“

Die eigene oder die Trauer von anderen wahrnehmen, engagiert zuhören und bei jeder Gelegenheit einen dicken Drücker spendieren – angesichts der Weltlage scheinen das lächerlich winzige Schräubchen zu sein, an denen wir drehen können.

Und trotzdem sollten wir es wagen, sie anzufassen.

„Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Trauer meinen Charakter mehr wachsen ließ als jedes andere Ereignis in meinem Leben.“ -

Ich erkannte nicht nur, dass es etwas Dunkles in der Welt gibt, sondern dass mein Trauma, meinen Vater so früh verloren zu haben, meine Superpower ist. Sie befähigt mich, anderen gegenüber nicht sprachlos zu sein, sondern sie in den Arm zu nehmen.

Des Weiteren übe ich nicht nur eine Momo-Haltung und versuche anderen wirklich zuzuhören, sondern schreibe neuerdings verstärkt SMS oder E-Mails, in denen ich Menschen Komplimente mache oder mich für das bedanke, was sie in meinem Leben bewirkt haben. Einfach so, gerne gleich morgens. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie durch ein paar aufmerksam gewählte Worte ein Gefühl von Nähe und Verbundenheit entsteht, selbst wenn man sich lange nicht gesehen oder gehört hat.

So haben Trauer und Verlust meinen Blick auf das Leben geprägt und auch das von Daniel Schreiber und Berni Mayer verändert. „Niemand von uns kommt um den Schmerz der Trauer herum. Er gehört zu den Grundbedingungen unseres Menschseins, ist Teil unserer Ich-Werdung, unserer Menschlichkeit“, schreibt Daniel Schreiber. Und wenn ich mir die Welt heute anschaue, liegt für mich darin die größte Hoffnung.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login