Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Gefühle & Gedanken

Fast vergessen

Nichtstun – wie geht das noch mal? Also so wirklich? Nina Kunz erinnert uns daran.

von Nina Kunz - 01.06.2021

Audioartikel

Den Text gibt es auch als Audio-Artikel, zum Anhören und Downloaden einfach hier klicken.

Ich glaube, ich habe verlernt, wie das Nichtstun geht. Jedes Mal, wenn ich nämlich die Gelegenheit hätte, zur Ruhe zu kommen, merke ich, wie ein Gefühl der Überforderung in mir aufsteigt.

Wirklich: Ich finde es unmöglich, „nichts“ zu tun.

Wenn ich an der Bushaltestelle stehe, beantworte ich Mails, wenn ich spazieren gehe, höre ich den „Still-Processing“-Podcast der New York Times. Und wenn ich dann doch mal nur auf dem Sofa herumliege, fühle ich mich wie der größte Nichtsnutz des Jahrzehnts.

Es ist crazy. Seit Jahren pflastere ich meinen Alltag mit Aufgaben zu und wenn ich keine habe, dann erfinde ich eben welche. Ich habe solche Angst vor der Stille und dem Stillstand, dass ich permanent eine To-do-Liste mit mir herumtrage. Gerade jetzt steckt zum Beispiel ein kleiner Zettel in meiner Jeanstasche, auf dem steht: „Recycling Flaschen, OhhhMhhh-Text, Mail Pfister, Call Nils“.

Zuerst dachte ich noch, die Pandemie würde etwas an diesem Beschäftigungszwang ändern. Und natürlich gab es eine gewisse Entschleunigung, aber sobald der erste Schreck vorbei war, fragte ich mich: Wie nutze ich diese „gewonnene Zeit“ am besten? Soll ich mehr Texte pitchen oder doch Yoga machen, bis ich den Spagat kann?

„In meinem Notizbuch stand groß: „You don’t have to make the most of a global pandemic“ – aber ich tat (wie immer) das Gegenteil.“ -

Im Grunde weiß ich auch nicht, wann dieser Wahnsinn begann. Denn: Als Kind war ich noch extrem gut darin, „nichts zu tun“. Ich konnte stundenlang tagträumend durch die Wohnung irren und sonntags saß ich oft einfach nur am Fenster und beobachtete die Tanne vor unserem Haus.

Doch heute kann ich nicht länger als fünf Minuten still sitzen – ohne zu denken, ich verpasse was oder „verliere den Anschluss“.

Was ist da nur los?

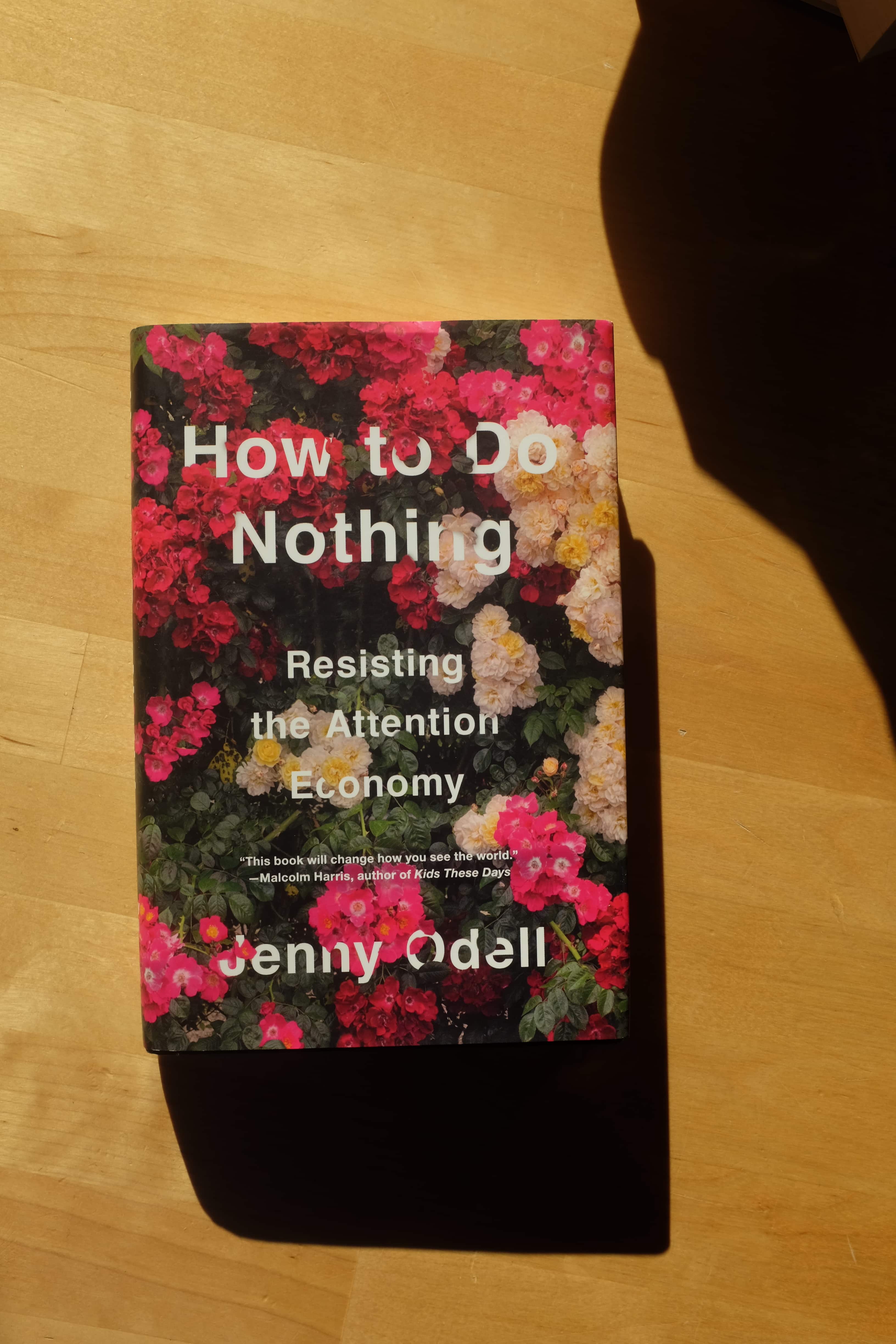

Die US-amerikanische Künstlerin Jenny Odell hat genau zu dieser Frage ein Buch geschrieben. Es heißt „How To Do Nothing“, und darin erklärt sie, dass es heute tatsächlich superschwer ist, nichts zu tun.

Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist ihr Argument, dass Erfolg heute so ein zentrales Ideal ist, dass wir uns permanent unter Druck gesetzt fühlen, „vorwärtszukommen“. Und dieser Druck ist seit den sozialen Medien noch größer geworden. Denn nun ist sogar unsere Freizeit zu einer „Performance“ geworden.

Ich meine: Jede Tasse Kaffee, die ich in meiner Küche trinke, könnte ein cooler Instagram-Post sein. Jeder Schnappschuss von meiner Wanderung auf den Uetliberg könnte zu meinem Image als „Nina Kunz“ beitragen. Und jedes Selfie, das ich schieße, könnte mehr Likes geben als das vorherige.

Laut Odell leben wir also in einer Welt, in der potenziell jede Minute „produktiv“ genutzt werden kann – und das führt dazu, dass wir uns immer mehr als „Marke unserer Selbst“ verstehen und noch mehr Zeit damit verbringen, an uns zu feilen.

Und na ja, zumindest für mich hört sich das alles sehr vertraut an. Denn: Seit ich so viel Zeit online verbringe, frage ich mich schon ständig: Müsste ich auch wissen, wie man Eier pochiert? Müsste mein Bauch auch so aussehen wie der von Zendaya? Und: Wäre ich auch so eine coole Mutter wie Gigi Hadid?

Zwar weiß ich, dass das Internet nur eine kuratierte Version der Realität ist – aber dadurch, dass ich seit Jahren in dieser Vergleichsschlaufe feststecke, hat sich diese Idee, dass ein gewisser Hustle zum Leben dazugehört, in eine richtige Getriebenheit verwandelt.

„Ich habe immer das Gefühl: Da geht noch mehr. Das geht noch besser. Das geht noch schöner.“ -

Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch mal klären, was es überhaupt heißt, „nichts zu tun“. Denn gerade nach der Lektüre von Jenny Odell bin ich mir ziemlich sicher: Wenn ich meine, nichts zu tun, tue ich nicht nichts. Ich tue einfach nichts „Produktives“. Und es ist doch verrückt, dass ich diese beiden Dinge in meinem Kopf gleichsetze.

Was tue ich also, wenn ich vermeintlich nichts tue?

Ich liege zum Beispiel auf meinem Bett und höre, wie meine Nachbarin zum 500. Mal die Best-of-Robbie-Williams-CD hört. Ich lese so halb ein Buch und döse ein. Oder ich stehe vor dem Spiegel und schneide Grimassen. Aber das ist nicht nichts. Das ist viel. Das sind nämlich Momente, in denen ich frei bin von jedem Druck, etwas leisten oder darstellen zu müssen.

Doch leider wird dieser Art des „Nichtstuns“ gesellschaftlich wenig Wert beigemessen. Oder zumindest beobachte ich, dass „Nichtstun“ nur dann als etwas Sinnvolles erachtet wird, wenn es dazu da ist, um nachher wieder mehr leisten zu können. Also wenn es um den Balance-Teil der Work-Life-Balance geht.

Ich selbst habe etwa jahrelang Sätze gesagt wie: Ich muss dieses Wochenende wieder mal nichts tun, um meine Batterien aufzuladen. Dabei sollte es doch eine Art des Ausspannens geben, die keinen Zweck hat, sondern einfach nur „ist“.

Ach – je länger ich über dieses Thema nachdenke, desto mehr wünschte ich mir, ich könnte es besser: dieses kontemplative Nichtstun. Denn in den wenigen Momenten, in denen es mir gelingt, innezuhalten (wie gesagt, es passiert nicht oft), passieren zwei wunderbare Dinge.

Erstens dehnt sich die Zeit aus.

„Es ist wie Magie: Wenn ich einfach in den Nachmittag hineinlebe, fühlen sich die Stunden plötzlich ewig an.“ -

Und die Angst, zu wenig Zeit zu haben, scheint absurd. Doch wenn ich dann wieder von Termin zu Termin hetze, entsteht ein Sog nach vorne und die Stunden verflüchtigen sich zu einem Nichts.

Und zweitens merke ich in diesen Momenten, wie ich meine Umwelt ganz anders wahrnehme. Auf einmal höre ich etwa, dass meine Wohnung ja einen Klang hat. Oder ich merke, dass in unserem Innenhof absurd viel Koriander wächst. Wenn ich „nichts“ tue, entdecke ich im scheinbar Altbekannten Neues und das Jetzt erhält eine nie gekannte Tiefe. Was mind-blowing ist.

Deshalb würde ich eigentlich gerne öfters nichts tun. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie man sich und die „Leere“ aushält. Denn einerseits kommt dann sofort das schlechte Gewissen (eben: Leistungsgesellschaft) und andererseits ist es heute rein organisatorisch schwierig, innezuhalten, weil es einfach so viele Möglichkeiten zur Zerstreuung gibt.

Ich meine: Immer wenn ich „nichts“ tun könnte, könnte ich auch die Serena-Williams-MasterClass machen. Oder auf der Duolingo-App Französisch üben. Oder auf Netflix diese Serie schauen, von der alle reden. Oder eine Freundin anrufen, bei der ich mich schon lange einmal wieder melden wollte.

Ich bin es so gewohnt, dass immer etwas läuft, dass sich das Nichtstun paradoxerweise wie ein großer Kraftakt anfühlt. Dabei müsste es doch das Einfachste der Welt sein.

Deshalb finde ich es so inspirierend, was die Künstlerin Jenny Odell sagt. Sie meint nämlich, dass es unglaublich lohnenswert wäre, diesen „Kraftakt“ auszuhalten. Denn das Innehalten sei essenziell, um klarer zu sehen, was im Leben wirklich zählt.

Sie selbst hat zum Beispiel angefangen, immer wieder ohne Telefon in die Natur zu fahren, um Raum zu schaffen für klare Gedanken. Dabei hat sie begriffen, dass sie die letzten Jahre so gestresst war, dass sie ihre Umwelt kaum wertgeschätzt hat. Doch nun, seit sie immer wieder „nichts tut“, sieht sie etwa Pflanzen am Wegrand, die ihr vorher noch nie aufgefallen sind.

Sie hat ein Sensorium für das Zarte und Poetische entwickelt, sodass sie nun in der Lage ist, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen wie: Ist das, was wir als produktiv erachten, wirklich sinnvoll? Und entspricht es überhaupt unseren Werten, immer produktiv sein zu wollen?

„Das Nichtstun hat für Odell daher auch eine politische Dimension.“ -

Sie sieht im Innehalten schließlich einen Weg, um zu sagen: Okay, können wir vielleicht mal kurz aufhören, so nervös herumzustressen, und uns Gedanken darüber machen, inwiefern die Produktivitätslogik zum Beispiel unsere Umwelt bedroht? Und sowieso: Könnte das Nichtstun nicht auch eine Art von Verweigerungshaltung sein, um nicht länger bei einem destruktiven System mitzumachen?

Und na ja, das hört sich vielleicht alles etwas pathetisch an. Aber mir ist durch die Arbeit an diesem Text wirklich noch mal klar geworden, wie wichtig es ist, dass ich mir immer wieder vergegenwärtige, dass ich keine lebende To-do-Liste bin, sondern im Haptischen und Unmittelbaren lebe.

Zudem musste ich die ganze Zeit an Marina Abramović denken. Die Künstlerin hat 2010 nämlich ein Kunstwerk geschaffen, das ganz viel mit dieser Gegenwärtigkeit zu tun hat: Als Performance saß sie jeden Tag – acht Stunden lang, für drei Monate – im Museum of Modern Art in New York und empfing Besucher*innen. Dabei tat sie nichts. Sie sprach nicht. Sie lachte nicht. Sie war „einfach“ präsent.

Und puh – ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich finde die Vorstellung so berührend, dass eine Person mit einer so simplen Idee aufzeigen kann, wie wertvoll das Jetzt ist (und nebenbei auf eine geniale Art den kapitalistischen Leistungszwang hinterfragt). Offenbar ging es anderen auch so. Denn: Viele Besucher*innen begannen zu weinen.

Vielleicht muss ich es abschließend so sagen: Für mich ist Nichtstun im besten Fall eine Art Paralleluniversum, in das ich mich zurückziehen kann, wenn die Welt etwas zu crazy ist.

Ich sehe das Nichtstun wirklich als Ort in meinem Leben, in dem andere Regeln herrschen und ich Zeit habe, nachzudenken. Dieser Raum ist weder fancy noch instagrammable, sondern eher ein karges Zimmer, in dem radikale Ruhe herrscht.

Und etwas, was ich in diesem Zimmer in den letzten Monaten zum Beispiel gelernt habe, ist, dass ich fast alles auf zwei Arten tun kann. Ich kann einen Freund treffen, weil ich denke, ich muss. Oder ich kann einen Freund treffen, weil ich Lust dazu habe. Ich kann joggen gehen, weil ich mich verpflichtet fühle. Oder weil ich zu Dua-Lipa-Songs abgehen will. Und gerade jetzt, wo der Hustle nach der Pandemie so langsam wieder losgeht, will ich unbedingt merken können, in welcher Logik ich gerade drin bin.

Aber damit das geht, muss ich dem Impuls widerstehen, immer etwas zu tun. Gerade jetzt blinkt zum Beispiel mein Handy, meine Inbox ist eine Katastrophe und ich sollte schon längst am nächsten Text arbeiten. Aber ich tue jetzt einfach mal nichts. Und schaue, was passiert.

Für alle, die sich erst jetzt gerade in die Autorin Nina Kunz verliebt haben und nicht wie viele von uns bereits beim Lesen ihres Bestsellers „Ich denk, ich denk zu viel“ – es gibt hier im Abo auch noch ein sehr schönes Gespräch zwischen Nina und mir (Steffi) als Video aus unserem Live-Buchclub. Findet ihr hier.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login